Seefahrt: von Sudhagen nach Shanghai

Delbrück (ho). Jetzt berichte ich mal von einer Seereise nach Ostasien. Sie begann Anfang August 1967 auf dem Frachter Klostertor. Das Schiff der Reederei Fisser und van Doornum in Hamburg war 174 Meter lang und 17 Meter breit. Es war ein Frachtschiff der sogenannten Emden-Klasse, die damals weltweit unterwegs waren.

Kommen Sie mit und vergessen Sie alles andere

Wenn Sie möchten, können Sie gerne mit an Bord kommen und die Reise nach Shanghai aus dem Jahre 1967 hautnah miterleben. Sie brauchen nicht viel, nur ein bisschen Phantasie, einen Koffer mit dem Nötigsten und ein bisschen Lust auf Veränderung. Los geht es dann in London am 18. August 1967.

Zunächst erzähle ich aber kurz, wie ich von Sudhagen dorthin auf das Schiff gekommen bin.

Anfang August 1967 rief Peronalchef Becker von der Reederei Fisser und van Doornum aus Hamburg an und fragte: „Herr Höber, wollen Sie die große weite Welt sehen?“ Ich sagte nichts. „Sie können auf unserem Frachterr Klostertor als Funker anfangen. Das Schiff macht eine Reise nach Ostasien. Sie müssen dann in einer Woche nach London fliegen. Geht das?“

„Das geht“, sagte ich.

Eine Woche später war ich in London auf dem Flughafen und nach kurzer Fahrt mit dem Taxi auf dem Frachter MS Klostertor angekommen. Da stand ich nun auf dem Hauptdeck, hinter mir Sudhagen, vor mir die große weite Welt und neben mir mein großer brauner Koffer. Der Anfang war gemacht. Irgendwie würde es ja jetzt auch wohl weitergehen. Es ging weiter: Ein junger Mann kam auf mich zu und sagte: „Bist du der neue Funker?“ Es war der Funker Förster, den ich ablösen sollte. „Ja“, sagte ich. „Dann komm mal mit“, sagte er.

Es folgte die Übergabe der Funkstation, und dann stellte mich Förster dem Kapitän Bernhard Dübbelde vor. Die Begrüßung war kurz. „Für Kapitän Dübbelde wird das wohl seine letzte Reise sein“, erklärte mir Förster, als wir wieder in der Funkstation waren. „Danach geht er in Rente. Er ist ein ganz gemütlicher Ostfriese, du wirst mit ihm klarkommen.“ Die Übergabe der Funkstation verlief zügig. Funker Förster wollte nach Hause. „Dann mal gute Reise, du kriegst das schon gebacken.“ Jetzt war ich der neue Funker auf dem Motorschiff Klostertor.

Drei Tage sollte das Schiff noch in London bleiben, Zeit, ein paar Besatzungsmitglieder kennenzulernen, die Nautiker, den Chief, den Elektriker. Dann legten wir ab, und meine erste Seereise begann. Antwerpen war der nächste Hafen.

Auf dem Weg dorthin sollte ich unsere Ankunft mit meiner ersten Meldung per Funk anmelden. Das ging leider schief. Keiner antwortete auf meinen Anruf. Inzwischen hatte der 1. Offizier auf der Brücke per Sprechfunk die Verbindung zur Hafenverwaltung in Anwerpen aufgenommen und den Lotsen bestellt. Das ist ja nun kein toller Start, dachte ich, mal sehen, wie das so weitergeht.

Nach Antwerpen sollte auch noch in Marseille Fracht geladen werden, bevor es auf den großen Törn nach Shanghai gehen sollte. „Das wird dann eine etwas längere Reise“, erklärte mir der 2. Offizier Hartwig Meiners. „Wir müssen unten rum um Afrika, weil der Suez-Kanal geschlossen ist nach dem Sechstagekrieg Israels gegen Ägypten im Juni.“ Mir war das ziemlich egal, wie wir nach Shanghai schippern würden. „Dann fahren wir eben unten um Afrika rum, ich habe Zeit“, sagte ich.

Am Donnerstag, 31. August 1967, verließen wir voll beladen Marseille. Jetzt mussten wir nur noch einmal in Dakar Station machen zum Bunkern, also Tanken. Und am 5. September geht es weiter Richtung Südafrika und ohne Zwischenstopp soll es bis nach Singapur gehen.

Mittwoch, 11. September 1967 nachmittags, sagte Hartwig: „Auf Steuerbordseite liegt jetzt die Insel Helena, auf Backbordseite liegt Namibia. Sankt Helena war Napoleons letzte Residenz.“ Guck mal an, dachte ich, wen man so trifft so weit weg von Sudhagen.

Freitag, 15. September: Abends in der Dämmerung sind auf Backbordseite einige Lichter zu erkennen. „Das ist Kapstadt“, erklärte Hartwig. „In wenigen Stunden geht es jetzt in den Indischen Ozean.“

Nach fünf Tagen im Indischen Ozean höre ich während der Funkwache kurz nach Mittag ein Seenotsignal. Deutlich und eindringlich tönte das Morsezeichen SOS aus dem Hauptempfänger. SOS, Save Our Soul, Rettet uns, wir sind in Seenot, heißt das. Ich nehme die Meldung auf. Ein jugoslawischer Frachter ist in Brand geraten Die Meldung gebe ich dem Offizier auf der Brücke. Drei weitere Schiffe haben den Seenotruf ebenfalls empfangen. Alle Schiffe nehmen Kontakt miteinander auf. Nach etwa zwei Stunden kommt ein weiterer Funkspruch. Alle Besatzungsmitglieder konnten das Schiff verlassen und befinden sich in Rettungsbooten. Auch die Position beim Verlassen des Schiffes ist angegeben. Jetzt hofft die Besatzung auf Rettung.

Die Suchaktion kann beginnen. Ein Schiff übernimmt die Leitung. Jedes der vier beteiligten Schiffe übernimmt ein bestimmtes Suchgebiet. Nach etwa zehn Stunden meldet sich der holländische Frachter, der auch die Leitung übernommen hat. Wir haben die Rettungsboote des in Brand geratenen Schiffes gefunden und die gesamte Besatzung an Bord genommen, hieß es. Fast wäre es der glückliche Ausgang einer schwierigen Rettungsaktion gewesen, wäre damit nicht auch noch ein tragisches Unglück verbunden gewesen. Leider ist bei der Aktion unser 1. Offizier ums Leben gekommen, meldete der holländische Frachter.

Die Suchaktion war beendet. Wir gingen wieder auf Kurs Richtung Singapur. Noch rund 14 Tage bis dorthin lagen vor uns. Es nahm kein Ende. Am Donnerstag, 28. September, streikte dann morgens mein Hauptempfänger. Was war jetzt los? Kein Licht, kein Ton, nichts rührte sich. Dann klopfte es an der Tür zur Brücke, Hartwig Meiners öffnete die Tür und sagte: „Was riecht das hier komisch bei dir?“ Und im gleichen Moment sahen wir beide, wie sich hinter der Tür rechts unten eine kleine Rauchwolke durch die Ritzen quälte. Meiners reagierte reflexartig, riss den Feuerlöscher aus der Halterung, öffnete die Klappe hinter der die Rauchwolke hervorquoll und löschte bis die Wolke erstickt war.

Ein Defekt an einem Zusatzgerät für den Hauptempfänger hatte den Schwelbrand ausgelöst, stellte sich heraus. Das Gerät, ein Zerhacker, der Gleichstrom in Wechselstrom umwandelte, war hinüber, der Hauptenpfänger nicht mehr einsatzfähig.

Die Funkstation glich einer Winterlandschaft. Mein Arbeitsplatz und alle Geräte waren nach der Löschaktion wie mit feinem weißen Pulverschnee überzogen. Ich hing auf meinem Stuhl und dachte darüber nach, was wohl passiert wäre, wenn Meiners nicht so schnell reagiert hätte. Meiners verließ wortlos die Funkstation und schloss die Tür hinter sich. Jetzt musste ich wohl für den Rest der Reise bis nach Shanghai ohne Hauptempfänger klarkommen. Das Ersatzteil, das Kapitän Dübbelde per Funktelegram in Hamburg bestellte, konnte in Singapur nicht mehr früh genug eintreffen,

Wie sollte das jetzt weitergehen ohne Hauptempfänger und ohne Erfahrung, welche Verbindungen mit dem Notempfänger noch möglich sind? Hoffen, dass alles gutgeht, mehr ging nicht.

Und dann gab es auch schon ziemlich schnell wieder ein bisschen Hoffnung. Auf meine Anfrage auf Mittelwelle, ob ein Schiff in Reichweite meine Telegramme an Norddeichradio auf Kurzwelle weiterleiten könne, meldete sich am nächsten Tag der Funker des Frachters Ingrid Leonhard. „Ja, gib mal her, sagte er.“ Was für ein Glück. Und das klappte. Ingrid Leonhard war ein paar Tage vor uns auch auf dem Weg nach Shanghai unterwegs. „Frag mal, ob die Kurs durch die Sundastraße oder die Malakkastraße nach Singapur nehmen“, sagte Kapitän Dübbelde, als er davon erfahren hatte. Durch die Sundastraße, antwortete Ingrid Leonhard. „Dann fahren wir auch durch die Sundastraße“, sagte Dübbelde. Am 6. Oktober 1967 schipperten wir in der Sundastraße in Richtung Singapur. Der berüchtigte Krakatau gab in der Abenddämmerung ein eher beschauliches Bild ab. „Sieht doch ganz putzig aus“, sagte Dübbelde. „Ist er aber nicht immer“, sagte der 1. Offizier.

Am gleichen Tag kam die Nachricht von Ingrid Leonhard, wir sind in Shanghai angekommen. Deine Funksprüche an Norddeichadio kann ich nicht mehr weiterleiten. Also musste ich jetzt alles versuchen, mit dem Notempfänger selbst eine Verbindung mit Norddeichradio auf Kurzwelle herzustellen. Das klappte dann sogar nach mehreren Versuchen in den Abendstunden mit Einschränkungen.

Montag, den 9. Oktober 1967, kamen wir am frühen Abend in Singapur an. Das Schiff ging sofort an die Pier zum Bunkern. Zwei Mitarbeiter der Hafenbehörde kamen an Bord. Händler kamen und wollten was verkaufen. Ein paar Stunden herrschte hektische Unruhe auf dem Schiff. Und schon am nächsten Vormittag, 10. Oktober 1967, legten wir wieder ab zur letzten Etappe dieser langen Reise nach Shanghai.

Wenn alles gutging, würden wir etwa am 20 Oktober in Shanghai ankommen. Wenn alles gutging.

Zwei Tage später steuerte von Backbord ein Flugzeug mit direktem Kurs auf uns zu. Was sollte das denn wohl bedeuten? Jetzt umkreiste es uns auch noch. Kapitän Dübbelde und mehrere Besatzungsmitglieder waren an Deck und beobachteten aufmerksam den Flieger. „Das ist bestimmt ein amerikanisches Aufklärungsflugzeug“; sagte Dübbelde. "Wir sind in Reichweite von Vietnam. Da ist Krieg, und die da oben wollen kontrollieren, wer wir sind.“

Dann verschwand er im Schiffsinnern. Nach ein paar Minuten kam er wieder zurück mit einem weißen Tuch unterm Arm. Das war wohl ein Handtuch, das er in Richtung des Fliegers zu schwingen begann. „Wir wollen denen doch zeigen, dass wir die Guten sind“, sagte Dübbelde und grinste etwas gequält. So ganz geheuer war ihm das offensichtlich nicht. Der Flieger drehte kurz darauf ab. „Seht ihr, die haben das verstanden“, sagte Dübbelde noch immer etwas amüsiert. Dann verschwand er wieder mit dem Handtuch.

Am nächsten Tag, am 13. Oktober, steckte Hartwig Meiners den Kopf durch die Tür zum Funkraum und sagte: „Adi, wir brauchen wohl dringend mal einen aktuellen Wetterbericht. Das Barometer zeigt rapide fallenden Luftdruck an. Da ist was im Busch.“

„Das ist aber nicht so einfach ohne Hauptempfänger“, sagte ich. „Mit dem Notempfänger habe ich das schon versucht, aber es hat nicht geklappt.“

„Du musst dann noch mehr versuchen, streng dich an, streng dich richtig an.“

Die Lage schien ernst zu sein. Etwa eine Stunde später konnte ich eine Sturmwarnung von einer Funkstation auf Taiwan aufnehmen. Die gab ich auf die Brücke. Und nochmal eine Stunde später konnte ich eine weitere Warnung von einer Station auf dem chinesischem Festland aufnehmen. Die gab ich auch auf die Brücke. Kurz darauf öffnete Hartwig Meiners die Tür zum Funkraum, hielt die beiden Wetterberichte in die Höhe und fragte: „Welche Meldung soll ich denn jetzt nehmen? Ich habe hier zwei Berichte mit zwei verschiedenen Positionen eines Taifuns, der in unsere Richtung unterwegs ist.“

„Keine Ahnung“, sagte ich. „Dann such dir doch den besten aus.“

Hartwig sagte nichts, aber sein Blick sagte alles. Der sagte, deine Witzchen werden dir schon noch vergehen. Warte mal noch ein paar Stunden.

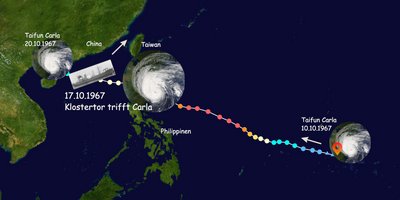

Dann informierte er den Kapitän, die beiden anderen nautischen Offiziere und auch den Chief. Es folgte eine Krisenkonferenz. Die Gesichter waren ernst. Denn es war wohl klar, dass der Taifun und wir uns auf direktem Kollisionskurs aufeinander zubewegten. Nördlich der Phillipinen war der Taifun Carla in Richtung chinesisches Festland unterwegs, noch etwa 1000 Kilometer entfernt. Wir wollten nach Shanghai und waren jetzt etwa 500 Kilometer südlich von Taiwan. Was nun? Abwarten und den Taifun vorbeiziehen lassen, oder Gas geben und vor dem Taifun davonkommen?

Nach kurzer Lagebesprechung war die Entscheidung klar. „Hermann, gib Gas“, sagte Kapitän Dübbelde dann zum Chief. "Wir wollen versuchen vor dem Taifun davonzukommen.“

„Gas gebe ich doch sowieso schon immer“, sagte der Chief und rollte die Augen. Das sollte wohl heißen, wenn uns jetzt der Taifun erwischt, dann müsst ihr mich aber nicht dafür verantwortlich machen. „Mehr kann ich nicht tun“, sagte er.

Die Lage war also sehr ernst, soviel war klar. Wie geht das denn jetzt wohl weiter, fragte ich mich. Ich guckte nach draußen aufs Meer um zu sehen, ob schon zu erkennen war, dass da ein Sturm aufzog. Da war aber nichts. Auffällig waren allerdings die sehr langen Ozeanwellen mit einer selten glatten Oberfläche, die ölig dunkel wie mit einem feinen Film überzogen aussahen. Aber irgendwie wirkte das auch wie die trügerische Ruhe vor dem Sturm. Denn so spiegelglatt würde die See ja nun doch nicht bleiben. Und so war es dann auch. Schon nach etwa zwei Stunden zeigten sich kleine kräuselige Wellen, die ständig etwas stärker wurden. Dann ging es immer mehr zur Sache. In den nächsten Stunden türmten sich meterhohe Wellenberge immer höher auf. Klostertor tauchte ein und tauchte auf. Es war nicht abzusehen, was dieser Taifun wohl noch mehr zu bieten hatte. Und es kam noch dicker, noch viel dicker. Das Schiff quälte sich durch die immer höher sich auftürmenden Wellenmonster.

Auf der Brücke waren jetzt Kapitän Dübbelde und die Nautiker und schauten sich an, wie das Schiff in diesen entfesselten Naturgewalten zu kämpfen hatte. Es wurde immer heftiger. Die Wellen tobten, der Wind brüllte. Festhalten hieß es für alle, jetzt bloß nicht den Halt verlieren. Und dann krachte es gewaltuig auf dem Peildeck. Was war das? Der 1. Offizier öffnete die Tür zur Nock und wollte nachsehen, was da passiert war. „Tür zu“; schrie Dübbelde. „Willst du über Bord gehen? Lass es rumpeln, da ist bestiimmt die Peilantenne abgerissen.“

Jetzt konnte auch die Position des Schiffes nicht mehr bestimmt werden. Umgeben von haushohen Wellen mit Gischt und Sturm und Regen, ohne Sicht auf die Sterne und ohne Peilantenne war zwar noch klar, dass wir uns südlich von Taiwan befanden. Und dass der Taifun nicht so weit weg war, war auch klar. Mehr aber nicht.

„Frag doch mal, welche Schiffe hier in der Nähe sind“; sagte Dübbelde zu mir.“ Es meldeten sich auf den Funkspruch ein russischer Frachter und ein amerikanischer Trawler, der auf dem Weg von Vietnam nach Pearl Harbor unterwegs war. Mit dem Trawler konnten Dübbelde und sein Team dann auch über Sprechfunk Verbindung herstellen. Danach drosselte der Trawler seine Fahrt und gab uns Hilfestellung bei der Positionsbestimmung. Es meldete sich per Funk auch noch ein chinesischer Seenotschlepper. Der Funkspruch lautete sinngemäß, ihr seid ja wohl in Seenot, dann wollen wir mal kommen und euch auf den Haken nehmen. Wir sind schon unterwegs. Die Meldung gab ich dem Kapitän Dübbelde. Die Nachricht passte ihm aber gar nicht. „Wir sind nicht in Seenot, melde denen das mal sofort zurück. Wir brauchen keine Hilfe.“

Wer hätte uns in dieser Situation auch schon retten können, fragte ich mich. Dübbelde hatte die Brücke wieder verlassen. Wir konnten nicht viel mehr tun als warten, was der Taifun hier noch zu bieten hatte. Und der schaltete dann auch noch den Turbo ein. Es war Wahnsinn, wie das Schiff auf den riesigen Wellen mal oben und mal unten im Tal hin und her strauchelte. "In drei Minuten wären wir weg", sagte Hartwig, "wenn jetzt etwas passieren würde und durch ein Leck Wasser eindringen könnte, und das Schiff würde sinken. In drei Minuten wären wir weg, verstehst du, Ad?“

„Aber jetzt schwimmt das Schiff ja noch“, sagte ich.

Kracht es oder kracht es nicht?

„Adi, guck mal. guck mal, guck mal“, rief Meiners jetzt. „Siehst du den Oschi?“ „Sehe ich“, sagte ich. Diese Riesenwelle, die sich da auf uns zubewegte, übertraf alles, was wir bisher gesehen hatten. Behäbig, breitbeinig, bedrohlich kam das Monster näher, erst langsam dann schneller und so gewaltig groß. Wie sollte das ausgehen? Und dann ging alles ganz schnell. Irgendwie hatte die Welle unser kleines Schiff Klostertor gepackt und hochgehoben und immer höher wie einen Koffer voller Luft. Und ehe wir uns versahen konnten wir, Hartwig und ich, von hier oben, etwa aus Höhe eines dreistöckigen Hauses, ins tiefe Wassertal blicken. Was für ein Ausblick, den erlebt man nicht jeden Tag. Die Frage war aber nun, wie soll denn das kleine Schiff von hier ganz oben nach da unten ins Tal kommen. Und das ging auch wieder sehr schnell. Erst neigte sich der Bug des Schiffes sanft nach unten. Dann torkelte und taumelte der ganze Rumpf an der Rückwand der Riesenwelle nach unten und krachte schließlich mit voller Wucht auf die nächste Welle. Das ganze Schiff bebte und bebte und krachte? Krachte nicht? Es bebte und krachte aber nicht? Was für ein Wunder. Es krachte nicht.

Dank gilt an dieser Stelle allen, die dieses Schiff gebaut haben, den Ingenieuren und allen, die mitgewirkt haben, ein so seetüchtiges Schiff zu entwickeln, dass so stabil ist, dass es vollbeladen mit Metallbarren und sonstigem Frachtgut den Sturz von einer etwa 20 Meter hohen Ozeanwelle überstand und nicht auseinanderkrachte.

Nach diesem Donnerschlag, der das ganze Schiff zum Beben gebracht hatte, erschien dann auch Kapitän Dübbelde wieder auf der Brücke. „Was war enn das?“ fragte er. „Das war ein Sturz in die Tiefe von einer Riesenwelle“, sagte Meiners.

Sturm und Regen legten nun noch eine Schüppe drauf. Es schüttete wie aus Kübeln. Das

Vorschiff tauchte ab und tauchte auf, tauchte aber immer auch wieder auf zum Glück. Die Schiffsbauer in Emden hatten wohl ein seetüchtiges Schiff konstruiert, und die Freude, dass es aus den meterhohen Wellen immer wieder auftauchte war größer als die Furcht, dass es dabei auch mal ganz abtauchen könnte.

Doch allmählich beruhigten sich Sturm und Regen und die aufgewühlte See immer mehr. Die Hoffnung, dass wir Shanghai nun wohl unbeschadet erreichen würden, verstärkte sich mehr und mehr. Nach rund 50 Tagen auf See war unser Ziel in Reichweite, wenn nichts Unverhofftes mehr passierte.

Am 20. Oktober 1967 morgens kamen wir auf dem Jangtse-Kiang an. Aufatmen, durchatmen und gespannt sein konnten wir jetzt, gespannt darauf, was in Shanghai auf uns zukam. Es wurde schnell klar, wir waren nicht nur in einem anderen Land angekommen, wir waren in einer anderen Welt angekommen, in einer ganz anderen Welt. Darüber berichte ich vielleicht später auch noch. Aber jetzt mache ich erstmal eine kleine Pause.

Ich hoffe, Ihnen hat die Reise gefallen. Wenn Sie in London Anfang August eingestiegen sind, können Sie sich in Shanghai im Jahr 2024 noch ein wenig umsehen und dann wieder zurückfliegen. Gerne können Sie ja dann in Sudhagen und anderswo den Leuten schon mal erzählen, was Sie erlebt haben.